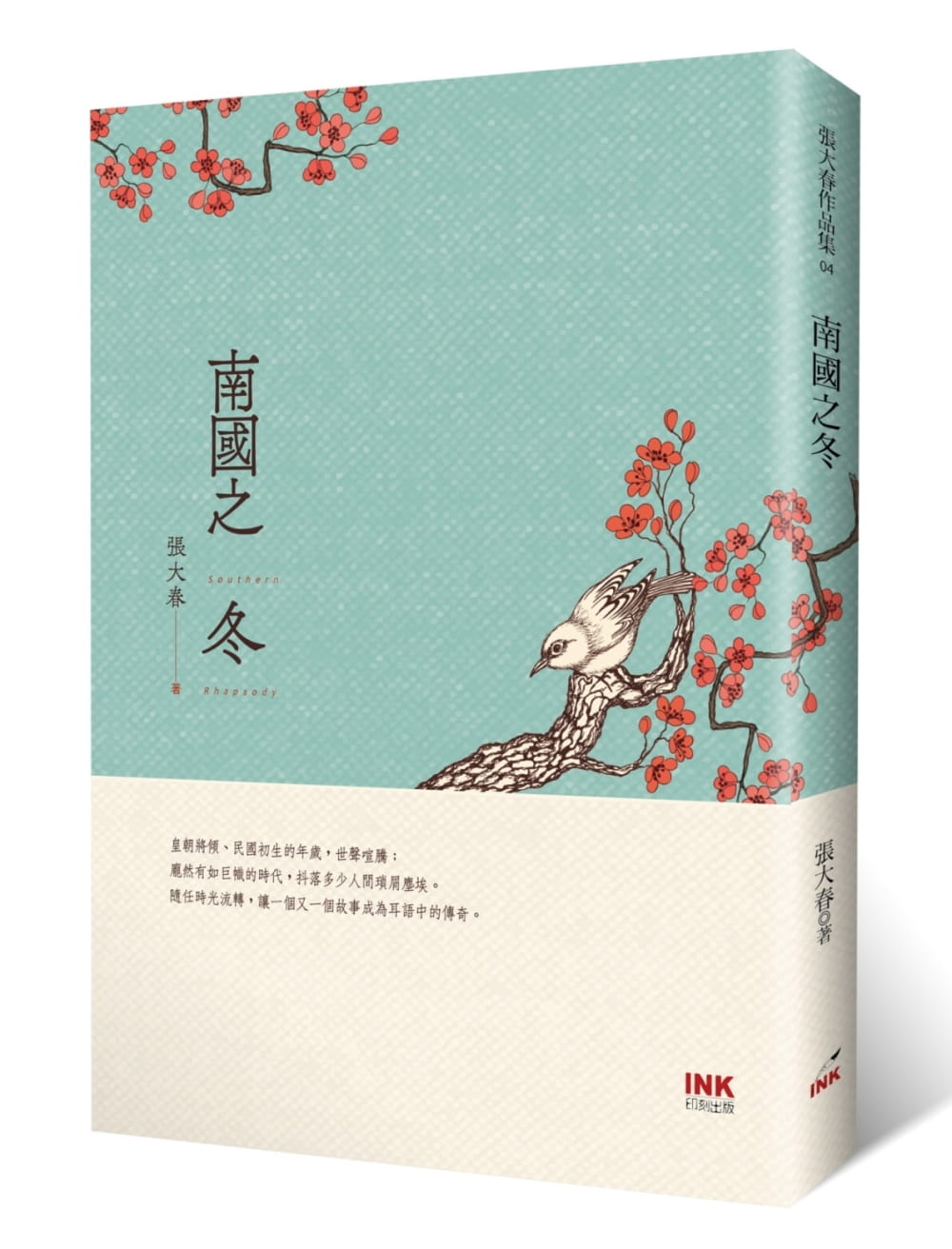

皇朝將傾、民國初生的年歲,世聲喧騰;

龐然有如巨幟的時代,抖落多少人間瑣屑塵埃。

隨任時光流轉,

讓一個又一個故事成為耳語中的傳奇。

龐然有如巨幟的時代,抖落多少人間瑣屑塵埃。

隨任時光流轉,

讓一個又一個故事成為耳語中的傳奇。

「你總也要幫忙人找丟失的東西的。」

「你丟了什麼?」

「故事。」

傳說得著人間藏王祕傳的銅缽,便須替他人尋回失物。

但一切該從何說起?是宮寶森師兄弟的生死流轉?還是名導胡金銓齎志以?未曾完成的電影?還是清末民初世事裂變中風起雲湧的豪傑兒女?還是……還是……?一個接一個故事,如連環套一般層層疊扣,復又相互推衍,終而令人迷眩在首尾相銜、無終無始的迴圈裡。

迴圈的原點本是為了一齣戲。藉由追索葉問遺留在歷史上的殘痕瑣跡,以電影還原「一個時代的真實角落和確切面貌」。然而層出不窮的故人軼事彼此連綿交織,乃至歧杈蔓衍,讓人分不清究竟是故事、還是現實?

張大春以文字展現逐漸為人遺忘的小說家本質──搬演、播弄故事的說書人。在《南國之冬》裡他再次掇拾掌故,彌縫虛實,鋪演百餘年前的民國創生史,細數龐大時代浪濤中的無數傳奇。

在他筆下,戲裡的傳說野史從不曾於戲外止步。於是,無論說書的還是演戲的,那些劇中的故事又豈止是「故事」而已?而對那看戲的或是看電影的,日後供人圍看的也未必只是他人的人生。

本書特色

「春夏秋冬」系列最終回,歷時十餘年磅?面世!